Toucher le ciel.

Pas moins.

Qu’est ce que la musique?

Je feuilletais lors d’un récent week end londonien le livre de David Byrne se coltinant cette grande question. Ce livre d’un éminent musicien, dont les expressions se sont toujours situées à la frontière si fertile de l’expérimentation et de la musique populaire, est dans ma wantlist littéraire depuis quelques temps. Il faut que je me décide à le lire. Parcourir la trajectoire de cet homme pour mieux saisir ce que peux bien être la musique.

L’ordonnancement des sons dans une logique de mouvement visant la traversée des âmes.

Allez, c’est une tentative de définition. Mais, soyons lucide, une phrase ou même deux, si érudite(s), précise(s), juste(s) et complète(s) qu’elle(s) soi(ent) ne pourra circonscrire réellement ce qu’est la musique.

Je crois que cette question, tou•te•s les musicien•ne•s, compositeur•ice•s, interprètes, beatmakers, djs, mélomanes, se la posent. Peut-être même régulièrement, en secret, plus ou moins consciemment, surpris de leur réaction lorsqu’une musique les anime, les traverse et ne peut ainsi les laisser sans trace ni mémoire affective. L’affect, nous y voilà.

Alors, évidemment, comment ne pas nommer Gilles D., qui, en philosophe, nous a renseignés sur le territoire sans borne ni frontière qu’est la musique. Le territoire humain, trop humain, des affects. Ces “choses“ s’échappant au strict régime d’intelligibilité. Les affects et ce qu’ils charrient de mémoires, de rencontres, de relations, de présent, d’ailleurs, de grand, de sombre et de futurs.

Si l’on ne peut répondre définitivement à cette grande question, nous pouvons tout du moins révéler la teneur géologique, tectonique, climatique, météorologique de ce territoire affectif qu’est la musique. Les musicien•ne•s, compositeur•ice•s, interprètes, beatmakers, djs, nous y invitent lorsqu’ils tentent, par leur moyen propre, produit de leurs expériences, de leurs fêlures, de leur beauté et de leur sincérité, d’approcher l’ordonnancement des sons, dans une logique de mouvement, visant la traversée des âmes.

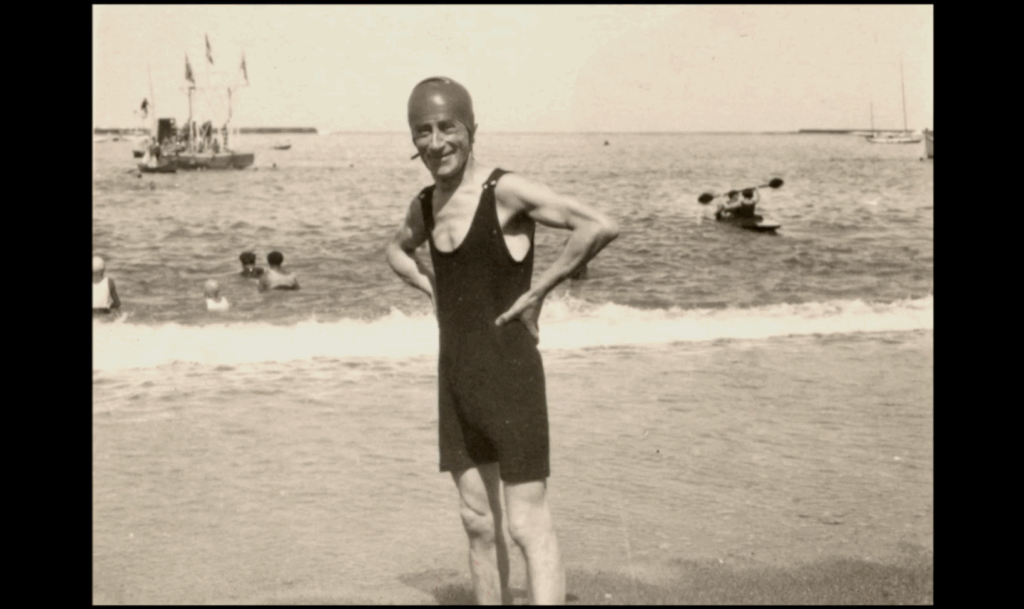

Que dire alors lorsqu’il s’agit d’écouter Maurice Ravel?

N’est ce pas là une relation, celle qui s’institue entre émetteur (musicien•ne) et récepteur, (auditeur•ice), permettant d’approcher ce que la musique est?

Je devrais ici consacrer un paragraphe à une biographie synthétique et bien sentie de cette figure centrale de la musique classique du début du XXeme siècle. Je citerais le Boléro que nous avons tous et toutes écouté. J’userais de nombreux superlatifs pour restituer l’importance, la profondeur et la clairvoyance du geste musical de ce compositeur aventureux, en quête de la musique, en quête de la musique d’aujourd’hui, en quête de la musique de demain. En quête d’une musique intemporelle. Oui, la musique détient le pouvoir d’enjamber le temps. Un super-pouvoir qui a donné lieu à tant de textes, de BD, de films. Mais la musique ne propose pas tant de voyager dans le temps que de dépasser le plateau temporel. Il y a une expression en langue anglaise dont je ne connais pas d’équivalent en français : timeless

Depuis mon poste d’opération, le dj booth, j’ai tout le loisir d’observer des femmes et des hommes qui écoutent, qui dansent, qui reçoivent de la musique. Lors de sessions d’écoute particulièrement, lorsqu’il s’agit proprement de donner à entendre, à écouter, sans que le corps, directement, ne soit mis à contribution, je remarque souvent l’inconfort quant à cette position. Ecouteur. Écouteuse. Je pourrais, ici-même, déployer un appareillage critique concernant la non-éducation sonore et l’inculture de l’audition sur laquelle elle débouche logiquement. Tout comme nous nous produisons spectateurs, nous nous produisons écouteurs. Où l’on nous produit, dans une perspective plus déterminisme et marxiste. Une conséquente littérature est à disposition à ce sujet.

Il n’en reste que écouter, vraiment écouter, sans ressentir le besoin d’agir autrement que par l’écoute, relève d’un apprentissage. Apprendre à écouter. Alors, je pourrais dire que la musique, c’est ça. Un outil, un médium, un moyen, une arme miraculeuse pour apprendre à écouter. Mais qu’est ce donc alors que cette écoute qui ne serait accessible que par les expériences cumulées depuis cette même position d’écouteur? Pauline Oliveros parlait de deep listening. Eliane Radigue aussi. D’autres évoquent l’écoute attentive.

Mais alors Ravel dans tout ça? Non, je ne l’ai pas zappé, faute de digressions successives. Prenons le cas Ravel. Si l’on tend l’oreille vraiment. Si l’on écoute, simplement et seulement écouter. Ce qu’est la musique se révèle avec limpidité. C’est simple, pourquoi tant de mots, tant de tentatives théoriques pour parler de ça. Cette lumière, ce chemin, cet univers si proche et si lointain, cette immensité subjective aussi universelle que personnelle. La musique, ici, nous permet de tutoyer une perfection, cette limite inaccessible au commun des mortels, nous hommes et femmes, belles et beaux dans nos faillites et nos imperfections. Oui, les chantres du développement personnel font bien de vilipender le perfectionnisme. C’est illusoire et aliénant. Mais, alors, Ravel, dans tout ça?

Ça ne peut pas tenir. Non, le carré ne rentre pas dans le cercle. A l’écoute de Maurice, on approche bien la perfection, l’équilibre manifeste, le centre de l’univers et ses confins. Cette musique est belle à en pleurer. Elle nous apprend à écouter le monde et nous-mêmes, elle entretient le fil fragile et tenu tissant une communauté humaine inattaquable et inaliénable. La musique de Maurice Ravel est une réponse majestueuse et sans appel aux prophéties de la fin de l’histoire. L’histoire ne peut s’arrêter parce que la musique l’enjambe.

Alors, je vous invite, comme je m’invite moi-même, à poursuivre nos illusions, même perdues. Je nous invite à croire, ne pas fuir, pour continuer. Je prêche le perfectionnisme, non comme une fin en soi, mais comme un modus operandi indispensable pour répondre à la crasse du monde par les lettres et sons majuscules de nos vies.

Toucher le ciel.

Pas moins.