Composer l’espace

Pour célébrer les 10 ans de mon atelier Musique pour l’Imaginaire, j’ai sélectionné 10 compositions réalisées pour des projets divers, de la composition pour des spectacles en espace public jusqu’à des thèmes d’habillage radiophonique ou des pièces sonores réalisées dans le cadre de projet d’éducation artistique et culturelle.

Pour aboutir à la réalisation de cet album, simplement nommé 10, j’ai donc réécouté beaucoup de travaux, décelant, les années et l’expérience passant, certaines évolutions dans mon écriture et dans mes productions. Souvent perplexe lorsqu’il s’agit d’identifier le genre de certaines musiques que je compose, il m’est apparu également que certaines pièces relevaient du champ des musiques électroacoustiques, sans même, à priori, avoir envisagé cette ligne artistique comme intention de composition.

La musique électroacoustique

Ce terme agit sur moi comme un continent intouchable, un îlot réservé à des praticiens savants et érudits. Bien que conscient des legs de la musique concrète et de la démarche initiée par les concepteurs de l’approche électroacoustique, précurseurs de l’échantillonnage, de la composition sur bandes enregistrées, et d’une musique élargissant les bornes des musiques instrumentales, ce monde me semblait lointain ou inaccessible. C’est le propre des artistes autodidactes, j’imagine, de se méfier des chapelles et des cercles musicaux institutionnalisés. J’avais en mémoire, de manière caricaturale, les images du studio de Pierre Henry, entouré de ses assistant•e•s en blouses blanches. Une musique nouvelle et expérimentale dont les prétentions sont de rejoindre le cénacle des musiques savantes. Par delà la caricature, les bégaiements de cette pratique de laboratoires de recherche musicale persistent bel et bien, même si les frontières se font plus perméables. L’inclusion n’est pourtant pas un principe premier dans cette petite famille des musicien•ne•s électroacoustiques. On pense, compose et joue dans un entre soi. Et pour mieux se distinguer et préserver ses spécificités, on érige quelques digues plus ou moins franchissables entre eux et nous.

Après une semaine de stage d’initiation à l’interprétation sur acousmonium, je pense en avoir fini avec ce rapport supposé impossible entre moi et eux. Les frontières les plus étanches sont celles que l’on érige soi-même. Mais revenons sur un mot qui sera au cœur de ce texte, un mot à la fois étrange et poétique. Un mot largement inconnu de beaucoup, peut-être de vous : acousmonium.

L’acousmonium ou l’instrument permettant d’interpréter des pièces de musiques acousmatiques, autre dénomination des musiques concrètes.

L’acousmonium, ou l’orchestre de hauts-parleurs.

L’acousmonium ou l’art de composer l’écoute, pour reprendre cette définition simple et limpide de Jonathan Prager.

L’acousmonium Motus

Grâce à la compagnie Motus, née en 1996 pour promouvoir les arts sonores, j’ai pu bénéficier d’un enseignement à l’écoute, l’analyse et l’interprétation de pièces sur l’acousmonium de cette même compagnie.

L’acousmonium Motus complet est constitué de 74 hauts parleurs, contrôlés par trois consoles 24 pistes. Ces consoles de mixage classiques sont détournées pour contrôler non pas des stems et entrées mais des sorties, chaque piste étant assignée à un haut parleur.

La philosophie de cet acousmonium est de maximiser l’immersion et la composition d’un espace sonore large, par une structure concentrique en 3 couronnes – grande, moyenne et petite. Ces couronnes, enserrant l’espace où le public écoute, sont bâties avec des enceintes large bande : des enceintes de sonorisation, de hifi et de monitoring, de marques différentes.

A ces couronnes s’ajoutent :

– des enceintes dites colorées : ces haut-parleurs agissent sur des parties définies du spectre, de l’extrême aigu jusqu’aux infra-basses ;

– des enceintes décentrées : tandis que l’ensemble des haut-parleurs sont installés afin de respecter l’image stéréophonique par rapport au sweet spot central, ces enceintes, comme leur dénomination l’indique, décentrent l’image stéréophonique.

– des enceintes d’effets : ces haut-parleurs ont des caractéristiques acoustiques et un placement autour des couronnes permettant de créer certains effets sonores, accentuant la profondeur ou certaines parties du spectre.

A chaque console est assigné un groupe de haut-parleurs :

– la console centrale contrôle les couronnes, de la grande couronne (la plus profonde) à gauche jusqu’à la petite (la plus proche) ;

– la console de gauche contrôle les haut-parleurs colorés ainsi que les décentrés ;

– la console de droite contrôle les haut-parleurs d’effets.

L’interprète dispose ainsi d’une multitude de choix pour spatialiser une source sonore stéréophonique. Ces choix sont fonction de l’analyse de la pièce sonore et du cheminement qu’il souhaite construire pour rendre lisible et sublimer l’œuvre.

Un dj est également un interprète, utilisant des œuvres fixées et stéréophoniques. Bien que les esthétiques mises à l’écoute et le dispositif de mise en scène sonore divergent, cette semaine en plongée électroacoustique m’a confirmé les passerelles existantes entre ces deux modes d’interprétation.

J’exposerai ci-après les résonances et similitudes que je discerne entre ces deux modalités de composition de l’espace sonore.

Des arts de support

Jouer des œuvres fixées, enregistrées, sur un dispositif sonore optimisé. Une intention similaire aux musiques électroacoustiques interprétées sur acousmonium à un dj set délivré sur un sound system hifi, pensé spécifiquement pour les couleurs musicales diffusées.

Ainsi, ces deux dispositifs d’interprétation et de diffusion musicales différent largement de la dimension spectaculaire du concert de musiques instrumentales. On parle de spectacle vivant, en référence à des artistes jouant en direct sur scène, sur un plateau, en direction d’un public qui leur font face. On joue de la musique dans ce cadre depuis l’opéra jusqu’au concert de rock et même aujourd’hui aux concerts de musiques électroniques. Je me remémore notamment le concert de Kraftwerk qui s’était produit à la Coopérative de Mai. 4 musiciens alignés face à leur contrôleur, avec une scénographie vidéo dans leur dos, face à un public de fan, face à eux. Que s’est-il passé pendant ce concert ? Rien de suffisamment significatif pour ma part, justifiant ainsi que je quitte la salle avant son final.

Avec un dj, ou un interprète sur acousmonium, pas de plateau, pas de performance scénique. Tout pour la musique et le son. Vous m’objecterez que, dans le cas d’un dj set, il est généralement le catalyseur d’une piste où le public danse, au contraire des musiques électroacoustiques, strictement dévolues à l’écoute. Certains dj sets mobilisent pourtant une énergie non tournée vers la danse, mais plutôt sur l’écoute et une certaine forme de perception sonore. Musiques ambiantes, musiques baléariques, idm, field recordings, drone, musiques expérimentales, sont quelques unes des esthétiques se prêtant à l’exercice de la listening session. Il vous suffit d’écouter.

L’écoute comme principe fondamental d’analyse

L’interprétation sur acousmonium réside dans des gestes opérés sur des consoles. Déterminer des plans stéréophoniques au regard de la structure de la pièce jouée, choisir le nombre de haut-parleurs à ouvrir suivant la densité des différentes parties de la pièce, masquer des haut-parleurs pour en ouvrir d’autres lorsqu’il s’agit de changer de plans…

Cette étape, finale, ne représente pourtant qu’une partie d’un ensemble. L’essentiel de l’intervention de l’interprète se déroule en amont du concert, lorsqu’il s’agit de travailler la pièce qu’il va interpréter.

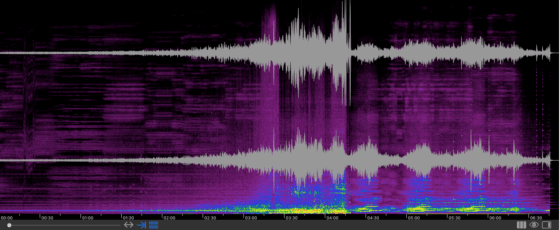

Il se doit alors de l’analyser afin de déterminer ses caractéristiques musicales et son profil sonore : ses nuances, ses couleurs, les espaces de la scène musicale qu’elle détoure, sa pulsation. Forme d’ondes et sonagramme sont de précieux outils pour aider à cette analyse, renseignant l’interprète sur la structure de la pièce, l’évolution de sa densité, ses caractéristiques spectrales, afin d’écrire une partition pour l’interprétation.

forme d’ondes & sonagramme de la pièce « Prélude acousmatique » de Tomonari Higaki réalisés par le logiciel iAnalyse

L’écoute reste, néanmoins, primordiale et centrale pour analyser et projeter son interprétation. Ecouter la pièce jusqu’à la connaître parfaitement.

Pareillement, le travail d’un dj s’effectue principalement en amont de son acte d’interprétation. A la différence d’un interprète sur acousmonium, il ne lui est pas imposé d’oeuvres. C’est lui qui décide des disques qu’il donnera à entendre. Des œuvres fixées qu’il écoute donc préalablement et dont il doit saisir avec finesse le tempo, la dynamique, la gamme, la mélodie pour la placer ensuite dans la suite qu’il constituera lors de son set. Sans en passer par une analyse proprement dite, ni l’écriture d’une partition, l’écoute reste néanmoins centrale dans sa phase préparatoire.

L’invitation au voyage

Composer l’écoute. Cette formule de Jonathan Prager résume l’objectif d’un interprète sur acousmonium. Jouer une pièce sur un orchestre de haut-parleurs, c’est ainsi créer un cheminement dans une pièce musicale, pour la rendre lisible, la révéler au public. Accompagner les auditeur•ice•s, les inviter à un voyage dont les étapes, les moments forts, les moments de relâche, l’arc narratif sont contenus dans l’écriture et la structure d’une œuvre.

Bâtir un dj set répond à une intention très proche. Ici, pas de partition et d’interprétation finement réfléchie, mais des points de repères pressentis comme autant de turning points, climax et instants de césure dans une histoire non narrative et pas forcément linéaire qui se découvre disque après disque. Les disques sont les fragments d’imaginaires, dont la mise en mouvement et l’ordonnancement doit constituer une histoire propre. Une histoire faite de couleurs, d’affects, de percepts, de rythmes, d’envolées, de ruptures, de lumières et de zones d’ombre.

L’expérience d’une réception sonore

Pour conclure cette proposition d’analogie entre interprétation sur acousmonium et dj set, je terminerai par le support réceptif : les enceintes. Je n’ai pas besoin de revenir sur la centralité du système de haut-parleurs constituant l’essence même d’un acousmonium. Pour une frange de la dance culture, sa frange à la fois historique et originale et devenue ensuite sa partie la plus underground (au moins jusqu’à cette tendance à l’audiophilie qui fait jour depuis quelques années), les qualités acoustiques du sound system, l’attention portée à l’expérience auditive qu’il procure, l’immersion sonore recherchée par son biais représentent des préoccupations fondamentales.

Écouter des disques, percevoir la musique comme on ne peut la percevoir généralement. Avec plus de finesse, plus de nuances, plus de profondeur, tellement plus de subtilités que l’on redécouvre des classiques que l’on pensait connaître parfaitement. On écoute plus simplement avec ses oreilles. On écoute avec son corps tout entier, on écoute avec son âme, on écoute avec tous les parties de son être, on écoute avec sa mémoire, on écoute avec ses joies et ses peines, on écoute avec l’intention plus ou moins consciente de discerner au travers le flux sonore que l’on traverse quelques horizons heureux et bribes du futur.

Lors de ce stage, outre la pièce Prélude acousmatique de Tomonari Higaki, j’ai travaillé sur la pièce Jardin Public du compositeur Christian Zanési. Une pièce ample, pleine de largeur et de profondeur, une pièce empruntant à l’écriture radiophonique de ce compositeur ayant collaboré avec Yann Paranthoën. Après 5 versions, j’ai abouti à une partition finale pour la dernière interprétation effectuée le dernier jour du stage (je ne pouvais malheureusement revenir la semaine suivante pour me produire lors du festival).

Le résultat n’était pas encore totalement satisfaisant, mais l’expèrience, elle, fut grandiose et miraculeuse.

____________________________

Mes remerciements à Paolo Castrini, Pierre Couprie, Tomonari Higaki, Olivier Lamarche et Nathanaëlle Raboisson pour leur encadrement et leur accompagnement pendant ce stage.